Es braucht eine Weile, bis wir Hanoi verlassen haben. Die Stadt ist einfach viel größer als der kleine Teil, den wir bisher gesehen haben. Stadtteile oder ähnliches sind nur schwer erkennbar, nur einmal fahren wir durch ein Gebiet mit zahlreichen Hochhäusern, modernen Shoppingcentern und Bürohäusern, es wirkt wie der farblose Business District einer beliebigen Großstadt. Ansonsten sieht es überall aus, wie wir es aus dem kleinen Teil kennen, den wir uns erschlossen haben. Unzählige kleine Restaurants und Straßenküchen, dazwischen Motorradwerkstätten, Supermärkte, Obsttstände und was man sonst noch so braucht. Seit heute reisen wir nicht mehr allein, Bon begleitet uns als Guide und Fahrer. Er kommt aus dem Norden und wir dürfen ihm ab sofort sieben Tage lang Löcher in den Bauch fragen. Und er ist genau so, wie ich es mir erhofft habe. Er meistert den Verkehr cool, unaufgeregt, und trotzdem zügig, sodass wir sicher sein können, auch irgendwann irgendwo anzukommen (anders als bei unserem Fahrer nach Ha Long 😂).

Nicht lange, nachdem wir Hanoi hinter uns gelassen haben, sieht man die ersten Reisfelder links und rechts der gut ausgebauten Autobahn, genauso wie unendlich viele Gemüse- und Maisfelder. Auf vielen Feldern sehen wir Menschen arbeiten, ganz selten sind dabei Maschinen im Einsatz, das meiste scheint Handarbeit zu sein. Besonders beschwerlich wirkt die Arbeit der Reisbauern. Gerade beginnt die Zeit des Setzens der jungen Sprösslinge und auch wenn es möglicherweise bereits Maschinen für diese Arbeit gibt, hier wird jedes Pflänzchen per Hand gesetzt. Stundenlange körperliche Arbeit in tief gebückter Haltung. Eigentlich muss es hier Rückenpatienten geben, wie Sand am Meer. 😉

An den Rändern der Reisfelder sieht man einen kleinen Bereich mit Folientunneln, wie wir sie aus der Spargelzucht kennen. Bon erklärt uns, dass hier die Reissprößlinge gezogen werden und wir bekommen mal wieder ein Beispiel dafür, wie schwer und undurchdringlich diese Sprache für uns ist: In Vietnam heißen Reissetzlinge mạ, reife Reispflanzen lúa, ungeschälter Reis thóc, geschälter aber roher Reis gạo und gekochter Reis cơm.

Unser erstes Ziel heißt Sa Pa und ist der Vietnams höchstem Berg, dem Fansipan, nächstgelegene Ort. Gerne wären wir auch auf den Gipfel gefahren. Auf 3143 Meter Höhe steht nämlich auch ein beeindruckender Tempel. Daraus wird aber nichts, weil die mehr als sechs Kilometer lange Dreiseilbahn, die einen auf Indochinas Dach bringt, gerade gewartet wird. Danke an unsere österreichischen Freunde von Doppelmayr! Hätte das unbedingt jetzt sein müssen??? Die Bahn hält übrigens gleich zwei Weltrekorde. Es ist die aktuell längste Dreiseilbahn und die, die den weltweit größten Höhenunterschied, nämlich 1400m, überwindet.

Eine Wanderung schließen wir aus, da der Aufstieg durch ziemlich unwegsamen Dschungel führt und man 2- 3 Tage braucht. Für ungeübte Wanderer also nicht zu empfehlen, aber die Faszination Fansipan bestimmt das Publikum in Sa Pa.

Auf dem Weg dorthin erfahren wir, Dank Bon, auch etwas, über die große Leidenschaft vietnamesischer Männer: Ganz viele von Ihnen rauchen eine Pfeife aus Bambusrohr. es ist eine Art Wasserpfeife.

Im Inneren des Rohrs ist etwas Wasser. In einem kleinen Bambusrohr, das ins untere Drittel des großen Rohrs eingearbeitet ist, wird ein Knöllchen starker Tabak gedrückt und angezündet, dann am oberen Ende des großen Bambusrohrs kräftig gezogen in dem man den ganzen Mund in das Rohr steckt und saugt. Einer oder maximal zwei tiefe Züge und schon ist das „Vergnügen“ vorbei. Laut Bon ist man sekundenlang kräftig benebelt, dann ist alles wieder normal (ich hoffe, das stimmt😄). Die Pfeifen stehen vor fast jeder Bar und Kneipe und alle benutzen das gleiche Rauchgerät. Bon hat seine eigene Pfeife, das hindert aber auch andere nicht daran, sich an der Raststätte, an der wir eine kurze Kaffeepause machen, seine Pfeife zu schnappen und mal kurz eine „durchzuziehen“. In Covidzeiten muss Rauchen eigentlich ein Super-Spreader-Event gewesen sein.

Wir haben Glück mit dem Wetter, die Sonne scheint, es ziehen nur immer mal Wolken durch und mit knapp 20 Grad ist es warm für die Region. Wir rechnen fest damit, dass es in den nächsten Tagen noch etwas kühler wird. Je näher wir Sa Pa kommen, desto bergiger wird es.

Aus Reisfeldern werden die erste Terrassen. Wir verlassen die Autobahn und sind auf kleineren Landstraßen unterwegs, die sich die wenigen Autos vor allem mit Lastern, unendlichen vielen Zweirädern und Rollern, aber auch Büffeln teilen. Die nämlich werden nicht nur über die Straßen getrieben, sollte irgendwo neben der Straße ein Schlammloch auftauchen, lassen sie sich dort auch gerne mal nieder.

Unser erstes Mittagessen mit Bon nehmen wir in einem kleinen Dorf auf halber Strecke ein. In dieser Region leben gleich mehrere Minderheiten weitgehend einträchtig nebeneinander. Sie zeichnet neben unterschiedlicher Trachten, die auch im Alltag völlig selbstverständlich getragen werden, aus, dass es sehr kleine Menschen sind. So mancher Sechstklässler würde insbesondere die Frauen locker überragen. Die ersten dieser wirklich kleinen Menschen treffen wir bei unserer Mittagsessenspause. Bon hatte uns vorgewarnt, dass sie immer versuchen würden etwas zu verkaufen oder einfach nur zu betteln. So unangenehm das auch ist, bleiben wir auf sein Anraten hin hart und ignorieren den angebotenen Touri-Schnickschnack.

Ich gebe zu, vor der Nahrungsaufnahme während unserer Tour durch den Norden habe ich etwas Angst. Erst echt, nachdem Bon mit breitem Lachen bestätigt, dass hier eigentlich alles gegessen wird. Sowieso fast alles von Hund, Schwein, Büffel und Rind, aber auch Bambusratte, Pferd, manche Insekten, Schlangen und was es noch so alles gibt, Hunde nicht ausgeschlossen.

Er bestellt unser Mittagessen und ich bin so froh, dass er auch Gemüse geordert hat, sodass ich ohne Angst essen kann. Außerdem ist Christoph ein hervorragender Vorkoster, der meinen Geschmack und meine Abneigungen kennt und alles probiert, um mir dann zu sagen, was ich mag und was ich lieber lassen sollte. Das ein oder andere, was in diesem, ausschließlich mit Vietnamesen, vollbesetzten Mittagslokal an den anderen Tischen serviert wird, wäre nicht so ganz meins 😉

Auf dem Rückweg zum Auto werden wir wieder angebettelt. Und es ist mir wieder wirklich unangenehm, ich kann damit nicht gut umgehen. Im Auto angekommen muss ich trotzdem herzhaft lachen. Die kleine Frau, die uns mit Leidensmiene ihre winzige Hand hinhält, trägt eine Fake-Chanel-Bluse. Vielleicht bin ich jetzt unsensibel, aber diese Kombi finde ich wirklich komisch.

Jetzt aber zu Sa Pa. Schon bei der ersten Fahrt durch die kleine Stadt, fühlt man sich wie in einem Skiort. Die Straßen gesäumt von Kneipen, Bars und Hotels, dazwischen ein paar Andenkengeschäfte und diverse Sportgeschäfte, spezialisiert auf Treckingausrüstung. Besonders gerne von Patagonia und Northface und zu Preisen, die im Rest der Welt unmöglich wären. Ob es Original-Produkte sind, die in Vietnam hergestellt oder gutgemachte Plagiate sind, kann ich in diesem Fall nicht beantworten. Die Preise sprechen für Letzteres. Auf den Straßen trifft man, neben vielen feierwütigen Vietnamesen und Chinesen, vor allem junge westliche Rucksacktouristen in Wanderstiefeln. Schließlich ist die Region als Paradies für Wanderer bekannt.

Abends gehen wir erst mit Bon essen, anschliessend bummeln wir zu zweit durch den Ort, in dessen Mitte ein künstlicher See angelegt wurde. Er ist gesäumt von Restaurants und Bars. Aus allen Ecken schallt brüllend laut K-Pop, vietnamesischer Schlager und asiatische Housemusik,es sind vor allem junge Leute unterwegs.

Die ganz Kleinen versammeln sich mit ihren Eltern am Abend auf dem großen bunt beleuchteten Vorplatz vor der Bergbahn. Die Dao, eine der ethnischen Minderheiten, die es in dieser Region besonders viel gibt, lassen dort ihre kleinen Kinder tanzen, in der Hoffnung damit Geld bei den Touristen einzusammeln. Es ist nach 21 Uhr, als wir dort vorbeilaufen und ehrlich gesagt, ist es uns unangenehm die Kleinen dort zum Geld verdienen Tanzen zu sehen, während die Eltern plaudernd drumherum stehen. Es wirkt irgendwie falsch.

Wir kaufen uns ein Netz gewärmte Esskastanien (ich sag doch, Skiortatmosphäre) und bummeln weiter warm angezogen durch den Ort. Zum Abschluß noch, wie fast immer, einen vietnamesischen Kaffee und einen Ingwer-Tee (bestellt ohne Zucker, geliefert mit reichlich davon 😊), dann gehts ins Bett.

9:30 Sicherheitseinweisung, sowohl, was das Thema „Fliegen“, als auch was das Thema „Herumspazieren auf dem Vulkan“ angeht, dann noch kurz unterschreiben, dass man für alles was passiert, natürlich niemanden in Haftung nehmen kann und wer im Notfall angerufen werden soll. Da steigt die Laune ja gleich ins Unermessliche. Aber wir sind so gespannt auf diesen Ausflug, dass uns auch all das nicht von unserem Vorhaben abbringen kann.

9:30 Sicherheitseinweisung, sowohl, was das Thema „Fliegen“, als auch was das Thema „Herumspazieren auf dem Vulkan“ angeht, dann noch kurz unterschreiben, dass man für alles was passiert, natürlich niemanden in Haftung nehmen kann und wer im Notfall angerufen werden soll. Da steigt die Laune ja gleich ins Unermessliche. Aber wir sind so gespannt auf diesen Ausflug, dass uns auch all das nicht von unserem Vorhaben abbringen kann. Unser Pilot und Guide heisst Peter, er stammt aus Schottland, ist aber bereits seit seiner Kindheit in Neuseeland. Den britischen Pass hat er noch, ob er ihn nach dem Brexit auch behält, weiss er noch nicht. Jedenfalls fühlt er sich durch uns daran erinnert, dass er ihn vielleicht mal wieder verlängern lassen muss.

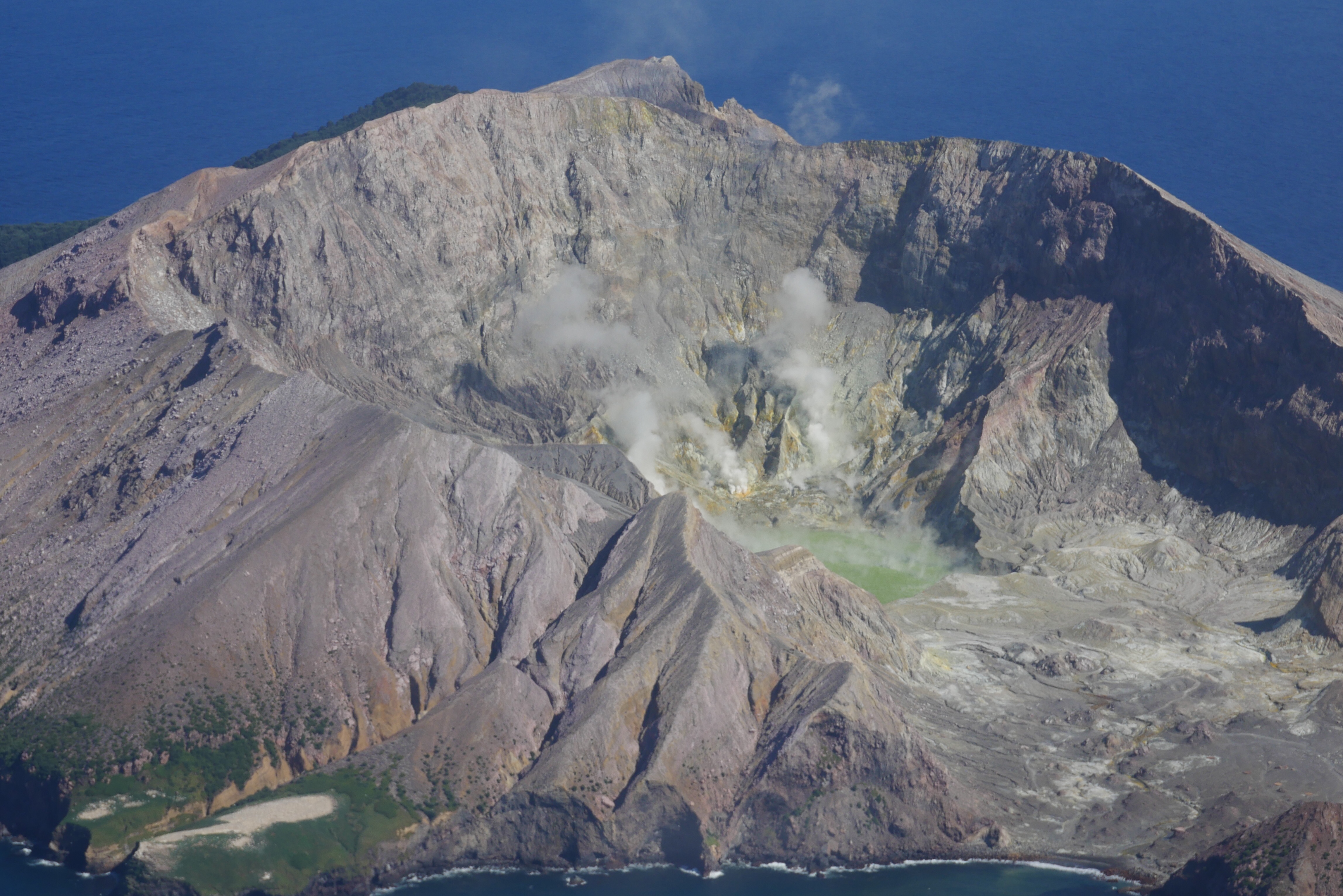

Unser Pilot und Guide heisst Peter, er stammt aus Schottland, ist aber bereits seit seiner Kindheit in Neuseeland. Den britischen Pass hat er noch, ob er ihn nach dem Brexit auch behält, weiss er noch nicht. Jedenfalls fühlt er sich durch uns daran erinnert, dass er ihn vielleicht mal wieder verlängern lassen muss. White Island liegt etwa 50 Kilometer vor der Ostküste in der Bay of Plenty. Ist der einzige aktive Vulkan Neuseelands und der am besten erreichbare der Welt. Mit dem Hubschrauber der Marke „Airbus“ (Seit wann baut Airbus Hubschrauber??? peinlich, dass ich das als Hamburgerin nicht weiss!) sind wir nur knapp 30 Minuten unterwegs. Wir umfliegen die Insel und den Krater, dann fliegt Peter in den Krater, wo mehrere kleine Holzpodeste stehen. Eines davon nutzt er als Landeplatz . Außer uns Dreien ist im Moment niemand auf der Insel. Wir setzen unsere Bauhelme auf und bekommen eine Gasmaske umgehängt „nur für den Fall, dass die Schwefelkonzentration zu stark werden sollte“. Schluck, aber noch ist die Faszination größer als das Unbehagen. Außerdem verrät Peter uns, wo es einen Schutzraum gibt, falls etwas passieren sollte: In Küstennähe steht ein Container. Sollten wir uns im Bedrohungsfall verlieren, sei das der Anlaufpunkt. Peters Scherz, dass dort dann auch eine Hostess mit kalten Getränken und Schnittchen warten würde, wirkt befreiend. Wir lachen gemeinsam und der kurze Moment Angst ist vergessen.

White Island liegt etwa 50 Kilometer vor der Ostküste in der Bay of Plenty. Ist der einzige aktive Vulkan Neuseelands und der am besten erreichbare der Welt. Mit dem Hubschrauber der Marke „Airbus“ (Seit wann baut Airbus Hubschrauber??? peinlich, dass ich das als Hamburgerin nicht weiss!) sind wir nur knapp 30 Minuten unterwegs. Wir umfliegen die Insel und den Krater, dann fliegt Peter in den Krater, wo mehrere kleine Holzpodeste stehen. Eines davon nutzt er als Landeplatz . Außer uns Dreien ist im Moment niemand auf der Insel. Wir setzen unsere Bauhelme auf und bekommen eine Gasmaske umgehängt „nur für den Fall, dass die Schwefelkonzentration zu stark werden sollte“. Schluck, aber noch ist die Faszination größer als das Unbehagen. Außerdem verrät Peter uns, wo es einen Schutzraum gibt, falls etwas passieren sollte: In Küstennähe steht ein Container. Sollten wir uns im Bedrohungsfall verlieren, sei das der Anlaufpunkt. Peters Scherz, dass dort dann auch eine Hostess mit kalten Getränken und Schnittchen warten würde, wirkt befreiend. Wir lachen gemeinsam und der kurze Moment Angst ist vergessen.

Dass die Fabrik heute dort als Ruine steht ist nicht dem Vulkan anzulasten. Ein Zyklon, der dort vor vielen Jahren über die Insel fegte, zerlegte das Gebäude und verschüttete das gesamte Erdgeschoss. Heute leben auf der Insel nur noch Tölpel. Diese großen Vögel haben hier eine ihre drei Brutkolonien in Neuseeland. Das Pulverfass auf dem sie sitzen, scheint sie nicht zu stören

Dass die Fabrik heute dort als Ruine steht ist nicht dem Vulkan anzulasten. Ein Zyklon, der dort vor vielen Jahren über die Insel fegte, zerlegte das Gebäude und verschüttete das gesamte Erdgeschoss. Heute leben auf der Insel nur noch Tölpel. Diese großen Vögel haben hier eine ihre drei Brutkolonien in Neuseeland. Das Pulverfass auf dem sie sitzen, scheint sie nicht zu stören Peter führt uns über die Insel. Er zeigt uns die Fumerolen, aus denen das Gas und reichlich heißer stinkender Dampf entweicht. An einer Stelle macht er einen 10 Zentimeter tiefen Schlitz in den Boden und läßt uns die Hand hineinhalten. Es ist richtig heiß!! Immer wieder gibt er klare Anweisungen bei ihm zu bleiben und zu schauen, wo er hintritt. Rr kennt die Insel und weiss sehr genau, wo es gefährlich werden könnte. Nicht überall kann man gefahrlos langgehen, der Untergrund ist in manchen Bereichen instabil und unter der Oberfläche brodelt es mit Temperaturen von 600 – 800 Grad!

Peter führt uns über die Insel. Er zeigt uns die Fumerolen, aus denen das Gas und reichlich heißer stinkender Dampf entweicht. An einer Stelle macht er einen 10 Zentimeter tiefen Schlitz in den Boden und läßt uns die Hand hineinhalten. Es ist richtig heiß!! Immer wieder gibt er klare Anweisungen bei ihm zu bleiben und zu schauen, wo er hintritt. Rr kennt die Insel und weiss sehr genau, wo es gefährlich werden könnte. Nicht überall kann man gefahrlos langgehen, der Untergrund ist in manchen Bereichen instabil und unter der Oberfläche brodelt es mit Temperaturen von 600 – 800 Grad! Der Schwefel färbt nicht nur Wände und Gesteinsbrocken ein, es bildet auch Kristalle auf dem Stein, die trotz des giftig wirkenden Gelbs wirklich schön anzusehen sind. Nur einmal halten wir die Gasmaske kurz bereit, als sich der Wind dreht und die Dämpfe kräftig in unsere Richtung ziehen.

Der Schwefel färbt nicht nur Wände und Gesteinsbrocken ein, es bildet auch Kristalle auf dem Stein, die trotz des giftig wirkenden Gelbs wirklich schön anzusehen sind. Nur einmal halten wir die Gasmaske kurz bereit, als sich der Wind dreht und die Dämpfe kräftig in unsere Richtung ziehen.

Inzwischen sind zwei weitere Hubschrauber gelandet. Die beiden Grüppchern gehen aber gegen den Uhrzeigersinn durch den Krater, sodass wir uns nur einmal begegnen. Da sie direkt aus Rotorua kommen, haben sie einen längeren Anflug und halten sich deshalb auch kürzer auf der Insel auf. Glück für uns ;:-)!

Inzwischen sind zwei weitere Hubschrauber gelandet. Die beiden Grüppchern gehen aber gegen den Uhrzeigersinn durch den Krater, sodass wir uns nur einmal begegnen. Da sie direkt aus Rotorua kommen, haben sie einen längeren Anflug und halten sich deshalb auch kürzer auf der Insel auf. Glück für uns ;:-)!

Wenn jetzt ein großes fieses Monster aus dieser brodelnden Brühe springen würde, könnte ich mich darüber nicht einmal wundern 🙂

Wenn jetzt ein großes fieses Monster aus dieser brodelnden Brühe springen würde, könnte ich mich darüber nicht einmal wundern 🙂

Peter zeigt uns breite Spalten, die sich durch den Grund ziehen….

Peter zeigt uns breite Spalten, die sich durch den Grund ziehen…. … und einen kochend heißen kleinen Bach. Hier mischt sich das Gelb des Schwefels mit einem – im wahrsten Sinne des Wortes – rostigen Rot. Dieses Wechselspiel der Farben läßt das Bedrohliche völlig in den Hintergrund treten. es sieht einfach nur unglaublich schön aus, was die Natur hierher gezaubert hat.

… und einen kochend heißen kleinen Bach. Hier mischt sich das Gelb des Schwefels mit einem – im wahrsten Sinne des Wortes – rostigen Rot. Dieses Wechselspiel der Farben läßt das Bedrohliche völlig in den Hintergrund treten. es sieht einfach nur unglaublich schön aus, was die Natur hierher gezaubert hat.

Vollgestopft mit einmaligen Eindrücken verlassen wir die Insel.

Vollgestopft mit einmaligen Eindrücken verlassen wir die Insel. Und so schön dieser Ausflug auch war: Die Tölpel kann ich nicht verstehen. Ausgerechnet auf Neuseelands einziger aktiver Vulkaninsel zu brüten, käme mir nicht in den Sinn, aber vielleicht haben die Vögel so weniger Arbeit, die Wärme fürs Brüten liefert vielleicht ja der Vulkan? 🙂

Und so schön dieser Ausflug auch war: Die Tölpel kann ich nicht verstehen. Ausgerechnet auf Neuseelands einziger aktiver Vulkaninsel zu brüten, käme mir nicht in den Sinn, aber vielleicht haben die Vögel so weniger Arbeit, die Wärme fürs Brüten liefert vielleicht ja der Vulkan? 🙂